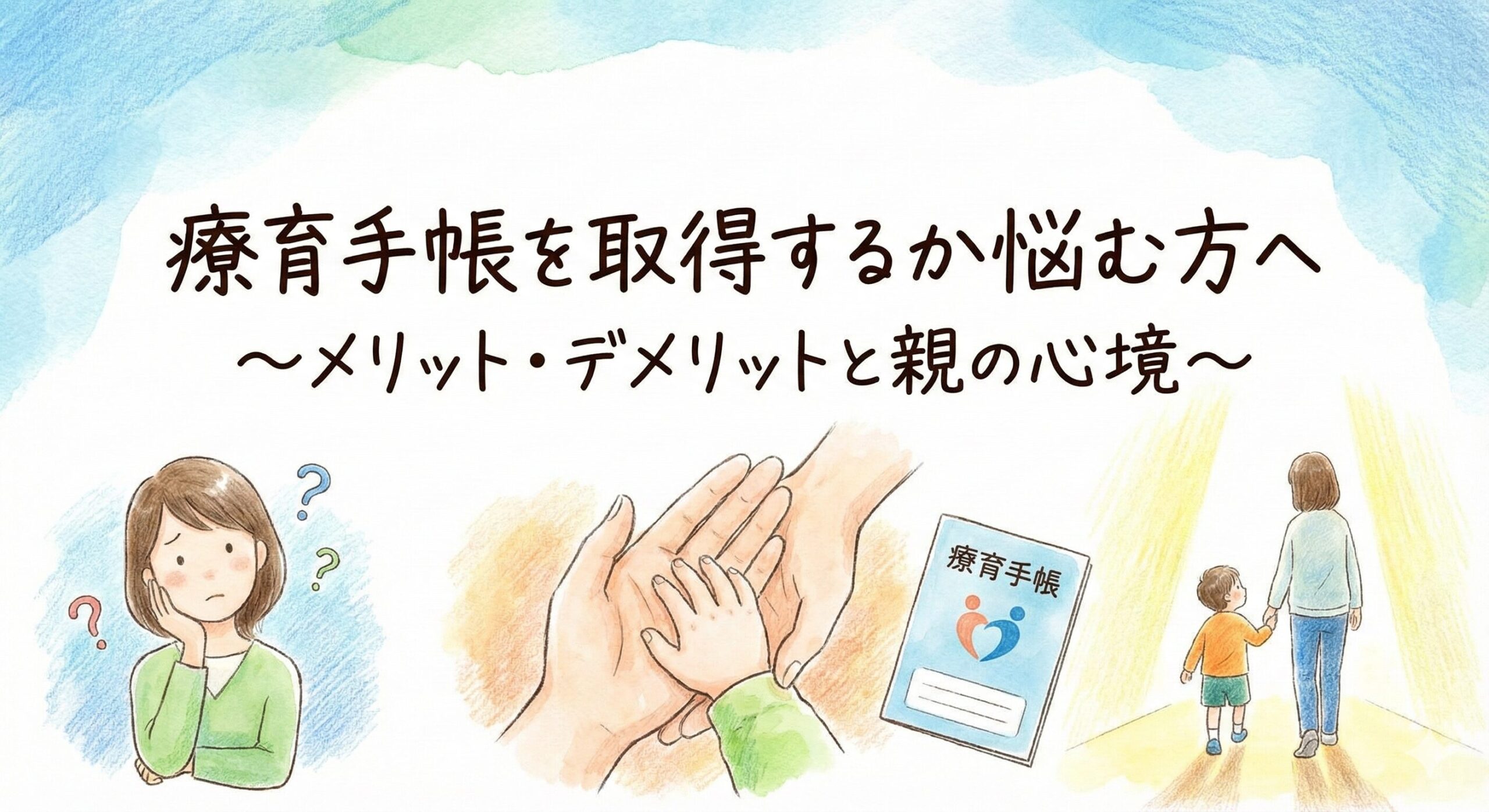

子どもに何らかの障がいの疑いがあると感じた時、療育手帳を取ったほうがいいとは聞くけど

「まずはどうすればいいの?」

「どんな良いことがあるの?」

と戸惑ってしまいますよね。

手続きも大変そうだし、なんだか面倒そう…。

それに、周りの人の目が気になって、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いと思います。

私も、まさに同じように悩んでいました。

我が家が療育手帳を取得するきっかけは、信頼していた発達支援センターの担任の先生からのアドバイスでした。

今振り返っても、「あのとき取得して本当に良かった」と心から感じています。

この記事では、療育手帳を取得するまでの流れや手続きの方法、そして実際に感じたメリットやデメリットについて、ひとりの保護者の視点からお話しします。

療育手帳とは?どんな時に必要?

療育手帳とは、知的障がいのある方が、必要な支援や福祉サービスを受けやすくするための手帳です。

対象となるのは、知的機能(知能指数など)の発達が平均よりゆるやかで、日常生活の中で支援や配慮が必要と判定された方です。

具体的には、

- 知能検査で IQ70 前後以下であること

- 身の回りのことや社会生活の中で、何らかの支援が必要であること

といった場合が該当します。

療育手帳には、障がいの程度に応じた区分があります。呼び方は地域によって少し異なりますが、一般的には次のように分けられています。

- A判定(最重度・重度)

- B判定(中度・軽度)

この区分によって、受けられる支援内容や税金の控除額などが変わります。

つまり、療育手帳を取得するというのは「障がいを証明するため」ではなく、

本人や家族が社会からのサポートを受けやすくするための入口なのです。

療育手帳が必要になるのは、本人や家族が「サポートを受けたい」と感じた時。

その時が、申請を考えるひとつのタイミングといえるでしょう。

※具体的に受けられるサポート内容については、後述の「療育手帳で受けられる福祉サービス・メリットとは」で詳しく紹介しています。

私たちが療育手帳を申請したきっかけ

三男が4歳になる直前のことです。夫の仕事の異動に伴い、私たちは北海道から東京都へ引っ越すことになりました。

引っ越し後は、長男・次男の小学校転入の手続きや、生活の立ち上げなどに追われる毎日。ようやく少し落ち着いた頃に、三男の入園先を探し始めました。

近隣の幼稚園や保育園に手当たり次第に問い合わせましたが、10月という時期もあり、どこも空きがなく、受け入れは難しい状況でした。

そんな中、児童発達支援を継続して受けるために区役所の福祉課を訪れたところ、

職員の方から「区立の発達支援センターがありますよ」と教えていただきました。

藁にもすがる思いですぐに問い合わせたところ、なんとか受け入れていただけることに。

その発達支援センターは少し離れた場所にありましたが、園バスでの送迎があり、朝8時にお迎え、午後2時に送り届けてくれるという体制で、ほとんど幼稚園のような感覚で通うことができました。

おかげで、幼稚園や保育園を無理に探す必要もなく、しかも十分な療育を受けられるようになり、本当に助かりました。

担任の先生も明るく気さくな方で、子どものことだけでなく、この土地での生活についてもいろいろ教えてくださり、心強い存在でした。

あっという間に3月を迎え、担任の先生やクラスが変わることに少し寂しさを感じていた、そんな頃のことです。

ある日、先生が少し申し訳なさそうな表情で声をかけてくださいました。

「大変申し上げづらいのですが…療育手帳を取得されてはいかがでしょうか。もちろん無理にとは言いませんが、様々なサービスが受けられるようになります。例えば、この自治体では3歳以上のお子さんにはおむつ代の補助もありますよ。」

最初は戸惑いましたが、長年の経験がある先生がそう勧めてくださるのなら、きっと必要なことだと感じました。

ありがたい気持ちでその言葉を受け止め、自分でも情報を集め、すぐに区役所へ問い合わせをしました。

療育手帳の申請から交付までの流れ【体験談】

1.区役所の障害福祉課に相談・申請する

↓(時期にもよるが、1~3ヵ月待ち)

2.検査・面接する(児童相談所)

↓

3.判定・決定(こちらも時期によるが1~2ヵ月待ち)

↓

4.療育手帳の交付(私の住んでいた自治体では、区役所の障害福祉課)

1.区役所の障害福祉課に相談、申請する

まず最初に、区役所の障がい福祉課へ電話で連絡をしました。

対応してくださった職員の方がとても丁寧で、必要書類の説明や今後の流れを一つひとつ教えてくださいました。

また、児童相談所への連絡も区役所の方から仲介していただきました。

(児童相談所との日程調整は、障がい福祉課の方から連絡を入れてもらったあと、改めて自分で日程確認の電話をしても問題ありませんでした。)

ちなみに、現在私が住んでいる自治体では、区役所を通さず直接児童相談所に連絡・日程調整を行う流れになっています。

このように、手続きの順番や窓口の対応は自治体によって少しずつ異なるようです。

そのため、まずはお住まいの地域の**「障がい福祉課」や「福祉担当窓口」**に相談してみるのが確実だと思います。

私が連絡をしたのは4月でしたが、ちょうど新年度の混み合う時期だったこともあり、

実際に検査を受けられたのはおよそ2か月後でした。

2.検査・面接する

検査と面談は、三男が4歳だったこともあり、保護者・子ども・判定員の全員が同じ部屋で行われました。

三男は人見知り・場所見知りがとても強く、私がそばにいても、ちゃんと検査を受けられるか不安でいっぱいでした。

けれど、担当してくださった判定員のお二人は、三男が部屋に慣れて落ち着くまで、じっくりと時間をかけて待ってくださいました。

好きな遊びやおもちゃを探りながら、ゆっくりと距離を縮めてくれて、緊張が少しずつほぐれていくのがわかりました。

そして、無理のない範囲で「できそうなこと」から少しずつ検査を進めてくださり、私も安心して見守ることができました。

三男の検査が終わったあとには、その場で保護者面談が行われました。

内容は、日常生活の様子や、子どもがどんなことができるかを一つひとつ質問に答えていく形式です。

検査自体は、三男のペースに合わせてゆっくり進めてもらえたため、全体で約2時間かかりました。

初めてのことで私もどっと疲れましたが、無事に最後まで終えられたことに、心からホッとしました。

(※子どもが不安や緊張で検査を十分に受けられなかった場合は、後日再検査になることもあります。)

3.判定・決定

自治体によっては、その日のうちに判定結果が伝えられる場合もあります。

現在住んでいる地域の児童相談所では、検査後におよそ30分ほど協議の時間(私たちにとっては待ち時間)があり、その後すぐに検査で出た数値と判定結果(A・Bなど)を教えてもらえました。

つまり、即日で結果が伝えられる形でした。

一方で、以前住んでいた自治体では、検査結果をもとに後日「判定会議」が開かれ、正式な区分が決定する仕組みでした。

そのため、交付決定通知が自宅に届くまでの約1か月間は、結果がどうなるかドキドキしながら待っていたのを覚えています。

このように、判定の出し方やタイミングは自治体によって異なります。

はじめに確認しておくと、後で安心して流れを把握できると思います。

いずれの場合も、区役所から郵送で「交付決定通知」が届くまでは、正式な手帳の受け取りはできません。

焦らず、通知を待ちましょう。

なお、自治体によっては、児童相談所の判定結果が先に出ていれば、手当の申請手続きだけ先に進められる場合もあります。

気になる方は、検査時に担当の方へ確認してみると良いと思います。

4.療育手帳の交付

判定結果通知書は、およそ1ヶ月後に区役所から郵送で送られてきました。

療育手帳判定結果通知書と、指定されたサイズの子どもの写真を持参して、区役所の福祉課に手続きに行きます。

☆ここでポイントですが、療育手帳を取得した後、すぐに様々なサービスを受けるための手続きもできるようになるため、何度も区役所に手続きをしに行くのが大変という方は、ぜひ以下の受けられるサービスをを参考にし、必要なものを準備の上手続きに行ってくださいね。

手帳をもらう手続き自体は10分程度でした。

手帳をもらう際に、療育手帳を取得するとどんなサービスが受けられるのか説明があり、区役所内で完結できる手続きについても説明がありました。

三男は最重度の知的障害でA判定だったため、交通費助成や有料道路の割引、福祉手当などが該当になり、手帳をもらってから、すぐに窓口で手続きできました。

区役所に相談をしてから、実際に療育手帳が手元に届くまで、我が家の場合はおよそ2ヶ月かかりました。

療育手帳で受けられる福祉サービス・メリットとは

現在我が家が受けている福祉サービス

療育手帳を持っていると、自治体を通じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。

我が家の場合、現在住んでいる自治体で利用している主な支援は次のとおりです。

(※サービス内容や条件は自治体によって異なります。お住まいの地域の福祉課や公式HPで最新情報をご確認ください。)

🚗 交通費助成

タクシー券・ガソリン券・福祉乗車券(ICカード)などが支給されます。

※判定区分(A・Bなど)によって支給額や内容が変わります。

🛣 有料道路の割引

A判定(重度・最重度)の方が対象で、高速道路料金が半額になります。

💰 特別障害者手当・障害児福祉手当

いずれも診断要件や所得制限があります。

対象になる場合は、手続きの際に必要書類を確認しておきましょう。

🏥 医療費助成

こちらも所得制限があります。

我が家では、子ども医療費助成の対象だったため、別途の申請はしていません。

👪 特別児童扶養手当

診断要件と所得制限があります。

※障害児福祉手当よりも所得制限のハードルが少し高めです。

🚙 自動車税の免除

一定の要件を満たす場合に適用されます。

申請は自治体の税務事務所で行いました。

🚆 JR運賃・航空運賃の割引

判定区分によっては、本人と介護者1名分の運賃が割引になります。

旅行や帰省の際にとても助かります。

🧾 所得税・住民税の控除

区分によって控除額が異なります。

年末調整や確定申告の際に、障害者控除として申請できます。

🧸 その他の福祉サービス(我が家は現在非対象)

- NHK受信料の免除(条件あり)

- 紙おむつの支給:常時(昼夜)使用している場合に対象。

※我が家では以前受けていましたが、現在はおむつを卒業したため対象外です。

療育手帳を取得したことで、私たちは「知らなかった支援制度」に出会うことができました。

手帳は、障がいを証明するためのものではなく、**生活を少しでもラクに、安心して続けていくための“社会とのつながり”**だと感じています。

商業施設などでも受けられる、うれしいサービスも

療育手帳で受けられるのは、公共の福祉サービスだけではありません。

実は、さまざまな商業施設やレジャー施設でも、割引や特別な配慮を受けられる場合があります。

お出かけ前に、公式サイトや問い合わせ窓口で確認しておくと安心です。

🎢 我が家が一番うれしかったのは「ディズニーランドのDAS」!

なかでも、我が家にとってダントツでありがたかったのが、東京ディズニーランドで利用できる

**DAS(Disability Access Service/ディスアビリティ・アクセス・サービス)**です。

この制度は、発達障害や知的障害などがあり、通常の列で長時間待つことが難しいゲストのための配慮サービスです。

🏰 当日の手続き方法

来園当日、パーク入口近くの「メインストリート・ハウス」に行き、利用申請をします。

その際に、療育手帳(または愛の手帳)の原本を提示し、本人の写真撮影を行います。

一緒に行く家族や付き添いの方(最大6名まで)もアプリに登録してもらいます。

🎠 アトラクションでの使い方

アトラクションの入口にいるキャストさんに

「DASを使いたいです」と伝えると、

「◯時◯分にお戻りください」と案内され、アプリに待ち時間が登録されます。

指定の時間になるまで、他の場所で休憩したり食事をしたりして過ごせるので、長時間列に並ぶ必要がありません。

時間になったら再びアトラクションの入口へ行き、

「DASのリターンで戻りました」と伝えてアプリを提示すると、優先入場ルートへ案内されます。

👨👩👦 家族みんなにとっての“救い”に

人混みや待つことが苦手な三男にとって、DASはまさに“救い”でした。

一緒に行った兄たちもまだ小学校低学年だったため、

家族みんなが落ち着いて楽しむことができ、本当にありがたかったです。

🚗 その他にも受けられたサービス

さらに、ディズニーランドではパーク内のDASだけではなく、

- 手帳の提示で近くの駐車場を利用できる

- 入場券が割引になる

など、うれしいサービスもありました。

療育手帳を持つことで、

「行けなかった場所に安心して出かけられるようになった」

というのは、我が家にとってとても大きな変化でした。

こうした制度を上手に活用しながら、家族の時間をもっと豊かにできたらいいですよね。

まとめ〜療育手帳を取得して感じたこと〜

療育手帳を取得して感じること──それはひと言でいえば、**「療育手帳の取得はメリットばかり」**です。

もちろん、最初の申請や定期的な更新の際には、書類を準備したり、区役所へ出向いて手続きをしたりと、やることはいくつかあります。

でも、デメリットといえば本当にその程度。

少しの手間で受けられる支援の大きさを思うと、それ以上に得られるものが多いと感じています。

療育手帳を取っても取らなくても、我が子の状態が変わるわけではありません。

けれど、同じ状況のままでも、社会の資源を活用することで家族の負担を軽くし、生活に余裕を生み出せるのです。

その余裕が、子どもの安心や、家庭の穏やかな時間につながっていきます。

私自身もそうでしたが、福祉サービスを受けることに少し後ろめたさを感じる方もいるかもしれません。

でも、どうかそのことで立ち止まらないでほしいと思います。

サポートを受けることは、甘えることではなく、社会の仕組みを上手に使うことです。

大変なときには、周りの人や制度に助けてもらい、少し心の余裕ができたら、今度は自分が誰かを支えたり、情報を伝えたりして“恩送り”をしていけばいい。

それで十分、社会の一員としての役割を果たしていると私は感じています。

情報が少なくて不安を抱えている保護者の方に声をかけたり、

穏やかな気持ちで子どもを見守りながら、少しずつ自立へ導いていく──

それこそが、いちばんの「お返し」だと思います。

療育手帳は、子どもと親を支える大切なツールです。

取得することで、さまざまな社会資源を利用しやすくなり、親子ともに笑顔で過ごせる時間が増えます。

もし「うちも当てはまるかもしれない」と思う方がいたら、

どうか迷わず、お住まいの自治体の福祉課に相談してみてください。

きっと、今より少し安心できる道が見えてくるはずです。

コメント