※本記事ではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介していますが、実際に使った感想をもとに正直に書いています。

単身の引っ越しだけでも大変なのに、家族5人、それもペットまで一緒となると「どうしたらいいの?」と思ってしまいますよね。

しかも私たちの場合は「地方の中でもかなりの僻地からの引っ越し」。普通の引っ越しとは違う大変さがありました。

引っ越しは人生における一大イベントです。

単身でも、都市部からでも決して簡単なことではありません。

私は、障害のある子を含む3人の子ども、夫婦、そしてペット(金魚)と一緒に、僻地からの長距離引っ越しを経験しました。

この記事では、私の体験をもとに

- 知的障害・発達障害を持つ子ども+金魚と引っ越すときのポイントや工夫

- 僻地から長距離移動する際に押さえておきたいこと

をまとめています。

結論から言うと、次の4つが重要でした。

- 必ず相見積もりをとること

住んでいる地域や時期によっては対応できる業者が限られるため必須。 - 家族の実情に合った移動手段・荷造りを綿密にシミュレーションすること

利用できるサービス、交通手段、場合によっては宿泊施設まで事前に確認。 - ペットの輸送方法は早めに検討し、必要なグッズをそろえること

- 赴任旅費のルールを把握し、領収書や書類を一括で保管すること

今回は、2019年に私たち家族が北海道の僻地から東京へ、家族5人+金魚とともに引っ越したときのリアルな体験をお話しします。

引っ越し準備で直面したハードル

僻地ゆえに選べない引っ越し業者

「1か月後に転勤だ」と夫に告げられ、慌てて大手の引っ越し業者比較サイト「引っ越し侍」で依頼を出しました。

引っ越し侍は、取り扱っている引っ越し業者さんの数がとても多いので、一括見積りをお願いするには最適です。

(公務員は3社以上の相見積もりが必須。もちろん費用を抑えるためにも相見積もりは絶対に必要です!)

以前は30分もすれば5社ほどから電話やメールが来ていたのに、このときは1時間経っても1件のみ…。

最終的に連絡があったのも、その1社だけでした。

「え? こんなことあるの?」と驚きました。

単身引っ越しであれば、もう少し選択肢があったのかもしれません。

しかしファミリー規模になると、それだけで対応できる業者は激減します。

さらに私たちが住んでいたのは“かなりの僻地”。引っ越し業者の事業所自体が遠すぎて、見積りに来ることすら難しい状況だったのです。

それでも幸運なことに、連絡をくれたその1社は、過去に2度利用したことのある業者。

コスパも対応も良く、信頼できるところでした。

ちなみに、その業者の最寄り事業所でさえ、自宅から約300kmも離れています。

「受けていただけるだけでありがたい」――本当にそんな気持ちになりました。

※ちなみに、3社の見積書がもらえない場合でも、見積が出せない理由が書かれた結果部分と申立書を出せば大丈夫!

親族や知人に頼れない孤独な作業

当時住んでいた場所は、同じ北海道内でも実家から600km近く離れた僻地でした。

改めて北海道の広さを思い知らされる距離です。

夫も私も親はすでに高齢で、移動するだけでも大変。手伝いを頼める状況ではありませんでした。

さらに、子育てや仕事に忙しい兄弟・友人にお願いできる距離でもなく…。

私たち家族は、その土地に引っ越してきてまだ1年ほど。地域のつながりも浅く、地方特有の「よそ者扱い」もあり、近所の人に頼むという選択肢もありませんでした。

もちろん、家事代行サービスや引っ越しサポートのような便利なサービスは、この地域には存在しません。

結局、頼れるのは自分たち夫婦だけ。

「二人で力を合わせるしかない」と腹をくくり、その日から二人三脚で情報を集め、引っ越しの計画を練り始めました。

障害のある子の対応と荷造りの両立

環境の変化に弱い三男は、少しの刺激や変化にも敏感で、引っ越し準備をしているだけで機嫌が悪くなり、癇癪を起こしてしまいます。

そのため、荷造りは思うように進みませんでした。

三男は療育手帳を取得していましたが、当時住んでいた僻地では放課後等デイサービス(放デイ)が1か所のみ。

週1回・1日あたり1時間だけの利用、しかも親の同伴も必須。

「三男が放デイに行っている間に荷造りを進める」という選択肢はほぼありません。

以前住んでいた地域では、放デイは月23回まで利用可能で、平日のみだったけど利用できる時間は1日あたり6時間、

自宅前までの送迎付きで、子どもだけで通うことができました。

あまりにも違う環境に、療育面でも大きなギャップを感じました。

結局、子どもたちが調子の良いタイミングを見計らいながら、日常の家事と並行して荷造りを進めるしかありません。

しかし三男には脱走の危険があるため、完全に目を離す作業はできず、効率は上がりませんでした。

そこで、夫と役割を分担することにしました。

日中は私が子どもを見ながら少しずつ作業し、

夜は夫が帰宅後に子どもたちの世話を担当。私はその間に昼間できなかった荷造りを進め、

寝かしつけのあとに夫婦で作業する――そんな日々が続きました。

ちょうどその半年前、私は7年ぶりに仕事に復帰したばかり。毎日くたくたで、正直心身ともに限界を感じていましたが、それでも歯を食いしばり「無心」で作業を続けていました。

移動手段の選び方と工夫

飛行機ではなく新幹線を選んだ理由

移動時間が短く、予約の仕方によっては新幹線より安くなることもある――飛行機はとても魅力的な移動手段です。

それでも私たちが新幹線を選んだのには、大きく2つの理由がありました。

1つ目の理由は、障害のある三男への対応です。

三男は知的障害と発達障害、さらに感覚過敏を持っています。

飛行機は離着陸時に気圧・振動・騒音が大きく変化するため、それに耐えられるか強い不安がありました。

また、癇癪を起こしたときにクールダウンさせられる「デッキ」のようなスペースもなく、ほかの乗客に大きな迷惑をかけてしまう心配も…。

もしタイミングが離着陸中のシートベルト着用時だったら――想像するだけで恐ろしく、現実的ではありませんでした。

2つ目の理由は、ペットの金魚の存在です。

規定では「縦30cm×横20cm×高さ20cmの容器に入れ、水漏れしない状態」であれば機内持ち込みが可能とされていました。

しかし我が家の金魚はすでに15cmほどに成長しており、そのサイズでは窮屈すぎます。

さらに気圧の変化で弱ってしまうリスクも考えると、飛行機での移動は避けるべきだと判断しました。

こうした理由から、私たちは新幹線を選ぶことにしたのです。

これが完璧に良いものかと言われると、それはわかりませんが、結果的に金魚は5日間もの移動に耐え、引っ越し先でも元気に過ごしていましたので、だいたい良かったのかな?と思うため、紹介します。

移動の時に必要なものは

・ふた付きの軽くて丈夫な水槽(四方に支柱のようなものがついていると安心です。)

※ふたは、移動時ではなく、ホテルなどの滞在時に、一時的に袋を開放し、水を増やしてゆったりと過ごさせるときに金魚が飛び跳ねて外に出てしまうことを防ぐためにも必須です。

・厚手の30Lのビニール袋

・おさかなぶくぶくブロック…水に入れると、酸素とミネラルが溶け出します。移動時など袋を密閉する時は、少し多めに入れていました。

・金魚用三日間フード…移動時に餌をあげることができないこと、また移動によるストレスで、ホテルなどで滞在しているときに餌をあげても、消化不良を起こして弱ってしまうため、こちらを選びました。三日間フードは、ゆっくりと水に溶け、栄養素が口やエラから吸収できるので、金魚への負担が少なくてすみます。

・水槽のサイズに合った保冷バッグと保冷剤または保温グッズ

特に寒い時期の引っ越しの場合は、保温のグッズも入れることを想定したサイズ感にすることをお勧めします。例えば薄型のペットヒーターを入れるのであれば、そこまで大きくなくていいのですが、お湯をペットボトルに入れて保温する場合は、それも加味して少し大きめな保冷バッグが必要です。暑い日は、保冷バッグの中に金魚の入った水袋の横に保冷剤を入れます。

・あとは現地で常温のミネラルウォーターを購入して、ホテル滞在時などは袋のお水を足して、スペースを広げて少しでもゆったりできるようにしていました。(出発時はまたお水を減らします)

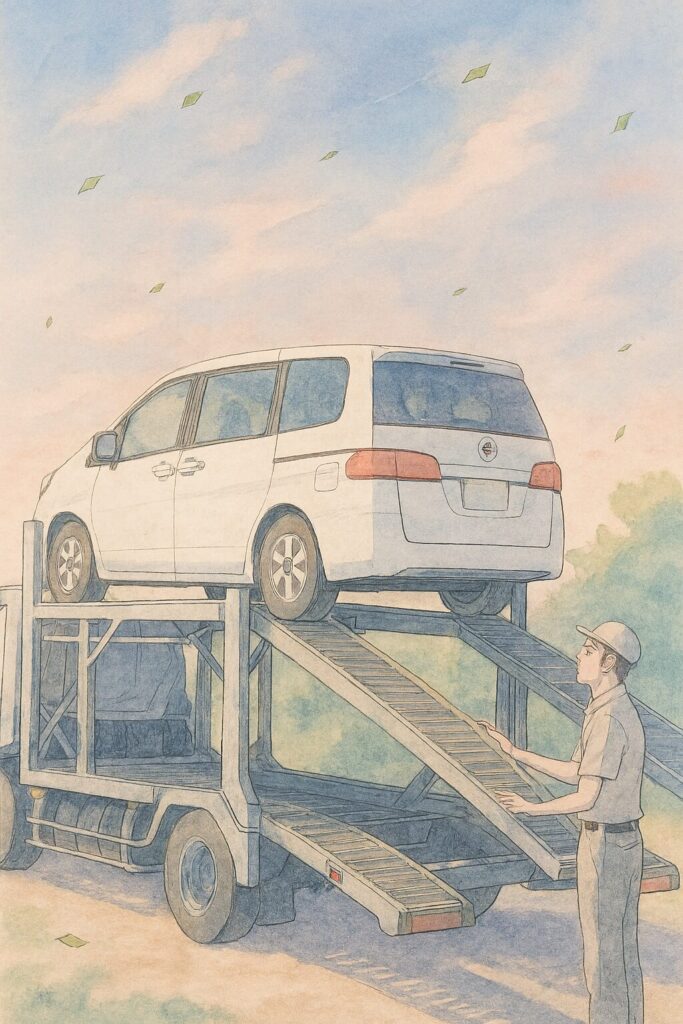

自家用車の移動は陸送に依頼

引っ越し前に住んでいたのは地方の僻地。車は生活に欠かせない必須アイテムでした。

転居先は都会で、駐車場が少なく公共交通機関も充実していましたが、三男の障害の特性から公共交通の利用は大きな負担となるため、車は引き続き必要と判断しました。

メインの移動手段は新幹線だったため、まず新幹線の駅に近い実家まで自家用車で移動。そこで車の陸送業者に引き渡し、転居先まで輸送してもらいました。

費用は2019年10月当時で、北海道⁻東京間で約70,000円でした(現在は値上がりしています)。

※業者、車のサイズ、受け渡し方法や時期、自走できるかなどによっても値段が大きく変動します。

輸送にかかった日数はおよそ5日間。家族が現地に到着してから実際に車が届くまでは、約2日のタイムラグがありました。

その間は必要最低限の生活用品を急いで買い足し、どうしても車が必要なときはレンタカーを利用して乗り切りました。

長距離の引っ越し、多大な費用が発生するからこそ大切なこと

引っ越しではさまざまな費用が発生しますが、**「どこまで費用として認められるのか」**を把握し、領収書をしっかり揃えておくことが何より大切です。

特に注意したいのは次の3点です。

- 領収書に必要な記載事項を確認しておくこと

(宛名・日付・金額・但し書きなど) - 領収書を一括保管すること

バラバラにすると紛失リスクが高まります。 - どこまで費用になるかを事前に把握すること

例えば、移動にかかった交通費。

領収書に必要な記載が揃っていないと、後から業者に再発行を依頼しなければならず、余計な手間がかかります。

きちんと把握していれば、その場で受付カウンターなどからもらえることが多いため、事前準備が重要です。

私たちの場合は、実家に立ち寄ったり、複数の交通手段を利用したり、さらに宿舎の都合でホテル泊をしたりと、領収書の種類が非常に多くなりました。

そのため「大事な書類ファイル」を作り、すべてを一括で持ち歩くようにしたのですが、これは本当に重宝しました。

まとめ

今回ご紹介した内容は、公務員の引っ越し全般に当てはまる部分もありますが、障害児やペットと一緒の引っ越しでは特に次の点が重要です。

- 必ず相見積もりをとること

※場所や時期によっては業者が限られるため必須。 - 家族の実情に合った計画をシミュレーションすること

※利用できるサービス、交通手段、宿泊施設まで含めて。 - ペットの輸送方法を早めに検討し、季節やサイズに合わせたグッズを準備すること

- 赴任旅費のルールを把握し、必要な書類・領収書を一括で保管すること

子どもがいると、学校や各種申請、友達関係の調整など、ただでさえやることが山積みになります。

そんな中での引っ越しは本当に大変ですが――

備えあれば憂いなし!

少しでも早く準備を始め、無駄な出費やトラブルを避けることが、後悔しないスムーズな引っ越しにつながります。

あなたの引っ越しが安心で穏やかなものになることを、心から願っています。

コメント